低压电容补偿柜电缆大小根据什么来选

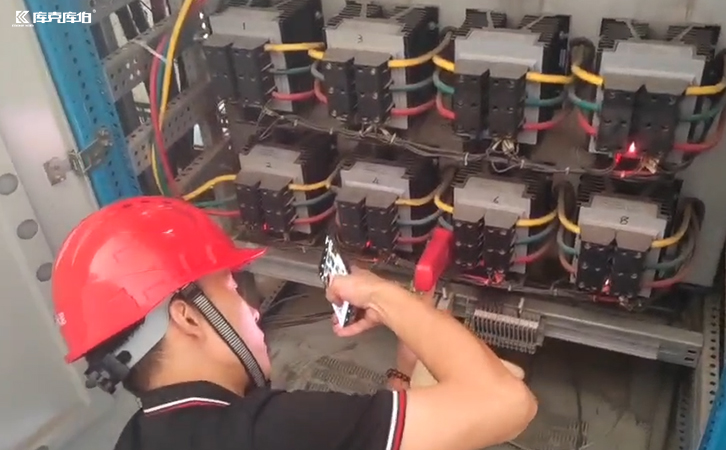

在配电室里,低压电容补偿柜就像电力系统的 “呼吸调节器”,默默平衡无功功率、降低损耗。但很少有人注意到,连接补偿柜与电网的电缆,才是决定这套系统生死的 “生命线”。那么,低压电容补偿柜的电缆大小需要根据什么来决定呢?

一、核心依据:先抓准 “电流主角”

电缆大小的本质,是匹配电路中的电流负荷。但补偿柜的电流有个 “脾气”—— 它比普通设备的电流更复杂,必须抓准两个关键值:

1.额定电流:电缆的“基础饭量”

补偿柜的额定电流是选型的起点,计算公式并不复杂:

I=Q/(√3×U)其中Q是补偿柜总容量(kvar),U是系统电压(kV)。

2.涌流与谐波:不能忽视的“加餐需求”

电容器合闸瞬间会产生涌流,峰值可达额定电流的5-10倍;如果电网存在谐波,还会引发谐振电流。这些“突发加餐”会让电缆承受瞬时过载,若只按额定电流选型,就像让普通人突然扛起百斤重物,早晚会出问题。

二、关键变量:给电缆 “量体裁衣” 的 4 个维度

1.环境温度:给电缆 “降温减载”

电缆的载流能力会随温度升高而下降。在闷热的电缆沟里,30℃环境下能载 150A 的电缆,到 40℃时可能只剩 130A 载流能力。这时候需要用 “温度校正系数” 调整:

2.敷设方式:电缆的 “散热条件”

同样粗细的电缆,露天架空敷设能轻松散热,载流能力自然强;但如果穿管埋在地下,热量散不出去,载流能力就得“打折”。

3.电压降:电力传输的 “隐形损耗”

电缆越长,电阻越大,电压降越明显。补偿柜电缆若电压降过大,会导致电容器端电压不足,补偿效果大打折扣。按规范,低压系统电压降不能超过额定电压的 5%(即 20V)。

4.导体材质:铜与铝的 “能力差异”

铜和铝是最常用的导体,但性能天差地别:

铜:电阻率低(0.0172),载流能力强,16mm² 铜线可载 105A(环境 30℃)

铝:电阻率高(0.0282),同样载 105A 需要 25mm² 截面积,且接头易氧化发热

三、实操步骤:3 步选出合适电缆

1.算准 “需求电流”:用补偿柜容量算出额定电流,再乘以 1.2-1.5 的涌流系数,得到 “计算电流”。

2.初选截面积:查电缆载流量表,按计算电流选基础截面积。

3.校正验证:用环境温度、敷设方式的校正系数调整载流能力,再算电压降是否超标。

选补偿柜电缆,从来不是简单的 “比粗细”,而是对电流、环境、成本的综合考量。每一根合适的电缆,都是电力系统的 “安全哨兵”——它不显眼,却默默守护着设备运行的稳定与人员的安全。

收藏库克库伯

收藏库克库伯 在线留言

在线留言 网站地图

网站地图

全国24小时服务热线400-607-8886 18702186953 / 16628563856

全国24小时服务热线400-607-8886 18702186953 / 16628563856

联系方式/CONTACT INFORMATION

联系方式/CONTACT INFORMATION